Les communs, la recherche et le libre accès - Pablo Rauzy - PSES2018

Titre : Les communs, la recherche et le libre accès

Intervenant : Pablo Rauzy

Lieu : Choisy-le-Roi - Pas Sage En Seine 2018

Date : juillet 2018

Durée : 1 h 05 min 42

Visualiser la vidéo

Licence de la transcription : Verbatim

Illustration : trois diapositives issues du diaporama support de la présentation

NB : transcription réalisée par nos soins. Les positions exprimées sont celles des personnes qui interviennent et ne rejoignent pas forcément celles de l'April.

Description

Saviez-vous que les résultats de la recherche publique sont privatisés puis revendu aux labos publics ? En réponse à cette situation aberrante, le mouvement pour le Libre Accès prend doucement mais sûrement de l’ampleur dans la communauté scientifique. Mais il existe bien des modèles de libre accès… Lequel choisir ?

Les Communs nous fournissent un cadre de réflexion intéressant allant jusqu’à remettre en cause la légitimité de la propriété (intellectuelle) lucrative, à l’origine de cette situation.

Transcription

Bonjour à tous et à toutes. Je me présente ; je suis Pablo. Il y en a qui m’ont déjà vu il y a deux jours, donc c’est « re moi ». Je suis toujours maître de conférences à Paris 8 et, cette fois-ci, je ne viens pas du tout vous parler de ma recherche, je viens vous parler d’un truc sur lequel je milite, qui est en rapport avec la recherche mais pas avec ma recherche.

Je viens vous parler de libre accès à la recherche et je vais vous expliquer un petit peu ce que c’est, quel est le but, comment on peut le faire et pourquoi il y a cette problématique qui se pose. Mais je vais commencer, pour la suite, à vous parler de communs.

Les communs qu’est-ce que c’est ? Un commun c’est un faisceau de trois choses :

- c’est une ressource partagée ; cette ressource peut être matérielle ou immatérielle. Je reviendrai après là-dessus ;

- c’est un mode d’accès, les règles de partage de cette ressource

- et c’est une gouvernance de la ressource. Le rôle de la gouvernance, et c’est important qu’elle existe sinon on n’appelle pas ça un commun, c’est d’assurer la pérennité de la ressource et son existence dans le temps.

Un exemple de commun, matériel cette fois-ci, ça va être un verger dans un village. Là, la ressource ce sont des pommes. OK ! Le mode d’accès ça pourrait être les gens vont se servir quand ils veulent des pommes, mais il y a des règles de partage c’est-à-dire qu’on ne peut pas venir et prendre toutes les pommes, on doit se limiter à, je ne sais pas, une pomme par jour par personne par exemple, histoire que tout le monde puisse en profiter et qu’il n’y ait pas des gens qui se disent OK, ça ne sert à rien, il y a juste telle personne du village qui récupère tout, qui fait de la compote et qui la vend au marché ; ça ne sert à rien… Je refuse de payer des charges communales, par exemple, pour arroser le verger ou pour payer le salaire de quelqu’un qui s’en occuperait.

Les règles de partage ça pourrait être aussi quelque chose de différent. Ça pourrait être aussi que, par exemple, tout le monde s’en occupe un petit peu. Quelque chose qui va vraiment marcher en commun, qui va être autogéré, etc.

Il y a plein de types de communs différents, mais ce sont ces trois choses-là qui font que c’est un commun.

La gouvernance ça pourrait être une association ; ça existe par exemple avec des potagers urbains ou des jardins partagés, des choses comme ça ; ou ça pourrait être le conseil municipal du village qui décide et puis, à ce moment-là, pour la gestion du commun, les grosses décisions se prendraient pendant les élections par exemple, pourquoi pas. En tout cas, le but de la gouvernance c’est d’empêcher l’épuisement du commun ; par exemple qu’il n’y ait pas quelqu’un pendant l’hiver qui vienne et qui coupe les pommiers pour se chauffer chez lui.

Ça c’est un exemple de commun matériel.

Un exemple de commun immatériel, en fait il y a en un que vous connaissez tous, Wikipédia. Là la ressource c’est quoi ? C’est du savoir encyclopédique. On y accède par copie. C’est immatériel donc on peut récupérer des données et c’est comme si on prenait une pomme mais qu’elle était encore dans l’arbre. C’est ça qui est assez cool avec les choses immatérielles. Le principe d’accès à Wikipédia c’est qu’on y accède en copiant la page, c’est-à-dire que quand vous accédez avec votre navigateur en fait votre navigateur télécharge une copie des données et les affiche par Internet.

Les règles, eh bien il y a une licence Creative Commons sur Wikipédia qui dit que vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez avec le texte du moment que vous citez que ça vient de Wikipédia, en gros, et que vous le partagez sous cette même licence.

Et la gouvernance, eh bien là elle a des formes multiples ; c’est ce que je vous disais tout à l’heure, que la gouvernance peut être complexe. Sur Wikipédia, d’une part on a la Fondation Wikimedia ; vous avez déjà dû voir passer des appels au don avec la tête de Jimbo [Jimbo Wales] qui prend un tiers de l’écran en haut de Wikipédia. La fondation Wikimedia assure la pérennité des serveurs et de la bande passante derrière. C’est pour ça qu’ils font des appels au don régulièrement. Mais ce n’est pas la seule gestion, ce n’est pas la seule gouvernance qu’il y a sur Wikipédia. Chaque encyclopédie — les encyclopédies dans Wikipédia ce sont les langues — a son monde de fonctionnement propre. Il y a des petites langues où il va y avoir un ou deux admins qui vont avoir un peu des super pouvoirs et puis il y a des langues où ce sont des grosses encyclopédies où il y a des modérateurs, des opérateurs, différents types d’utilisateurs qui vont permettre de régler les conflits, par exemple, ou qui vont surveiller. Il y a des langues, aussi, ou certains portails, par exemple tel domaine scientifique, eh bien il y a quelques personnes qui s’y connaissent assez bien et qui surveillent régulièrement les mises à jour de ces pages-là pour vérifier qu’il n’y a pas une bêtise qui a été mise. Ensuite, de manière beaucoup plus décentralisée, chaque page Wikipédia a une page de discussion qui permet de prendre des décisions collectivement sur ce qui doit aller ou non dans cette page, pour que ça reste de qualité. Donc là, c’est une gouvernance encore plus décentralisée sur des petits morceaux du commun.

Il y a un truc avec les communs que des gens, je vais vous expliquer pourquoi, ont appelé la « tragédie des communs » c’est que s’il y a un tricheur, il est gagnant. Si on reprend l’exemple du verger, je vous avais dit si quelqu’un vient et récupère toutes les pommes et après fait de la compote et la vend au marché, par exemple, ou vient couper le bois, eh bien le commun est asséché et il y a quelqu’un qui a gagné beaucoup. Ça veut dire que si on applique une stratégie très individualiste, ce qui va se passer c’est que le commun va mourir. Ce n’est pas un truc qui est pérenne, c’est une espèce d’équilibre comme ça.

Les gens qui ont fait ça, qui ont appelé ça « tragédie des communs », ce sont des économistes plutôt libéraux, donc qui ont une espèce de modélisation de l’économie où chaque acteur agit comme une espèce de robot qui maximise son intérêt personnel au détriment de tout le reste. Évidemment, ce sont des modèles qui ne tiennent absolument pas la route dans le monde réel, qui nous amènent dans le mur régulièrement. Donc ce n’est pas du tout une tragédie. Il y a plein de communs qui continuent très bien de fonctionner parce que, en vérité, les gens ne pensent pas qu’à leur gueule. Du coup quand il y a un commun et qu’ils aiment ce truc-là, en fait ils font en sorte que ça continue d’exister et ils préfèrent avoir des pommes pendant des années et des années plutôt que gagner plein de sous d’un coup maintenant tout de suite. Et ça, ce sont des choses que leurs modèles économiques ne prennent pas en compte c’est pour ça qu’ils ont appelé ça « tragédie des communs » comme si c’était un truc inévitable. En fait, ce n’est pas du tout inévitable, il y a plein de communs qui perdurent pendant des années et des années, par exemple Wikipédia.

Un truc qu’on peut se dire c’est : est-ce que cette « tragédie des communs » peut arriver sur les communs immatériels où il n’y a pas quelqu’un qui peut venir et tout prendre ? Parce qu’à chaque fois qu’il prend tout, en fait juste il utilise de la bande passante. Sur Wikipédia, par exemple, les articles restent là même si je les prends plein de fois. En fait oui ça peut. Je vais vous donner un exemple et puis j’en prendrai d’autres peut-être après, je pense qu’il y a le temps.

Je vais vous montrer dans un univers alternatif où on a un autre Wikip€dia – vous voyez j’ai appelé ça Wikip€dia avec un € euro – où ça marche à peu près pareil, c’est-à-dire que tout le monde peut rédiger des articles et, de temps en temps, on doit tous un peu en corriger : quand on lit quelque chose et qu’on voit des erreurs eh bien on doit un peu participer aussi à corriger ; ça fait partie du contrat qu’on a. Mais pour lire un article il faut payer. Donc là on doit payer 30 euros, par exemple, pour lire un article sachant qu’avant on n’a que le titre et peut-être le premier paragraphe qu’il y a avant le sommaire, donc une espèce de résumé de l’article. Et basé sur ça, déjà on doit payer si on veut le voir.

Le problème c’est qu’évidemment, quand on lit un article Wikip€dia il y a toujours des liens vers plein d’autres articles qui sont utiles pour comprendre le contenu de l’article qu’on est en train de lire. Du coup, il faut lire plein d’articles. Ce ne sont pas des gens qui veulent vous arnaquer trop non plus, donc il y a la possibilité de prendre des abonnements et vous gagnez plein de sous en prenant des abonnements vu que vous payez beaucoup moins que si vous payez 30 euros par article. Par exemple des abonnements personnels au niveau des institutions où vous avez, pour 5 000 euros par un an, accès en illimité à Wikip€dia. Donc si vous faites la division, vous pouvez regarder plein d’articles par jour et ça vous revient beaucoup moins cher.

C’est quelque chose qui vous semble complètement absurde mais, en vérité, c’est possible de mettre en place un système comme ça dans notre société actuelle. D’une part, c’est mis en place dans la recherche, je vous le montrerai tout à l’heure, et d’autre part, faire une encyclopédie qui fonctionnerait sur ce modèle, c’est autorisé. Pourquoi c’est autorisé ? Parce qu’on a un truc qui s’appelle la propriété intellectuelle qui existe et qu’on n’a pas encore aboli la propriété lucrative, donc y compris pas la propriété intellectuelle lucrative. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’on peut s’approprier quelque chose qui a été créé en commun et en faire quelque chose qui va être profitable. Pourquoi ça devient profitable ? Parce qu’on crée artificiellement de la rareté. En fait, on a un commun immatériel, on a une ressource immatérielle où c’est comme si on avait un pommier où, quand on prend une pomme, elle est encore dans l’arbre pour que quelqu’un puisse la prendre et là, artificiellement, par des jeux de licence, de droits de propriété privée lucrative, on va dire que non, finalement, on va artificiellement détruire la pomme quand quelqu’un la prend pour qu’il y en ait un nombre limité et qu’on puisse faire du commerce avec.

Ça vous semble complètement stupide et vous dites pourquoi quelqu’un voudrait faire ça ? Parce qu’il y a des gens qui pensent effectivement comme ces économistes libéraux. Et, en fait, c’est comme ça que ça se passe dans la recherche.

Comme je suppose que vous n’êtes pas tous et toutes complètement familiers-familières avec comment fonctionne la recherche, je vais vous expliquer très rapidement comment ça se passe.

C’est très schématique et des gens qui sont dans un domaine précis ne vont pas forcément y retrouver exactement ça, mais j’essaye de faire quelque chose qui marche pour un peu tout le monde, donc autant les sciences humaines que les sciences qu’on dit dures, souvent, mais je préfère dire inhumaines et asociales puisque les autres sont des sciences humaines et sociales ; c’est ce que je fais, des sciences inhumaines et asociales, je fais de l’informatique.

Donc comment ça marche la recherche ?

- D’abord on cherche une question. C’est déjà une première étape, c’est que la question n’est pas toujours là dès le début. C’est-à-dire qu’il y a des problèmes qui sont là, mais il faut déjà bien formuler la question et c’est une bonne partie du boulot.

- Une fois qu’on a une question, on a compris quelle était la bonne prochaine petite étape à faire dans notre domaine, sur lequel on fait de la recherche, eh bien on cherche une réponse. Ça peut être plein de choses différentes : ça peut être écrire du logiciel, faire des expériences, faire des stats, rédiger, traduire quelque chose, enfin bon ! Ça peut être plein de choses différentes.

- Et puis, à un moment donné, on a des résultats. Alors ces résultats ce n’est pas forcement ceux qu’on attendait, mais il y a un moment donné où on a quelque chose qu’on a envie de communiquer avec la communauté parce qu’on pense que ça fait un peu avancer le schmilblick.

- Donc ce qu’on fait, la communication scientifique aujourd’hui, elle est principalement par le biais de journaux ou de conférences. Je vais parler juste de journaux ou de revues dans le reste de la présentation, mais sachez que ça peut aussi être des workshops, des conférences, enfin ça peut être plein de choses différentes, mais la communication, la forme de communication est plus ou moins tout le temps la même : on rédige un article ; il y a des normes de rédaction d’article selon les journaux, les conférences, etc.

- Et puis, une fois qu’on a rédigé l’article qui présente les résultats, eh bien on soumet cet article donc à une revue.

- Cette revue ce n’est pas un truc qui n’existe pas, comme ça, qui est dans les terres, c’est un ensemble d’autres personnes, d’autres chercheurs et chercheuses qui se sont mis ensemble, qui ont formé un comité éditorial, qui vont réceptionner votre article, qui vont le relire ou le faire relire à des experts de votre domaine, qu’on appelle vos pairs, et qui vont juger de la qualité de l’article au sens de est-ce que c’est effectivement nouveau ? Est-ce que ce n’est pas quelque chose que la personne ou les personnes qui ont rédigé l’article ont raté, qui existait déjà par ailleurs ? Est-ce que c’est rigoureux ? Est-ce qu’il n’y a pas d’erreurs manifestes dedans, etc. ? Et est-ce que, aussi, ça correspond bien au sujet de la revue ou de la conférence ? À ce moment-là on va accepter l’article si on n’a pas atteint la limite et que les autres ne sont pas meilleurs que lui. Meilleur dans un sens absolument pas objectif, évidemment, parce que c’est très difficile de juger de choses qui n’ont rien à voir les unes avec les autres et que c’est souvent ça.

- À ce moment-là, une fois que l’évaluation par les pairs est faite ; cette évaluation par les pairs elle peut faire des allers-retours aussi avec les auteurs. Il peut y avoir des « on va vous accepter, mais il faut d’abord faire ces corrections-là » ou « on voudrait cette expérience en plus pour confirmer ce résultat », etc., avant d’être acceptée et ensuite on a la « publication » de l’article. Publication je l’ai mis entre guillemets parce que vous allez voir que ce n’est pas si simple que ça.

Le truc c’est qu’en fait, souvent, la publication de l’article ça consiste à dire il y a une grosse maison d’édition qui possède la revue et elle va dire « OK je diffuse ton article et je le mets dans ma revue mais, en échange, tu me cèdes tes droits d’auteur ». OK ? Donc on a les chercheurs qui ont fait le travail, ils cèdent leurs droits d’auteur à la revue et la revue, du coup, va pouvoir distribuer c’est-à-dire vendre cet article-là. C’est là où on va se retrouver avec une page web où il y aura le titre et l’abstract, donc le résumé de l’article, et il faudra, pour accéder à un PDF de, je ne sais pas, six ou dix pages, payer 30 euros, 40 euros, 60 euros. Voilà ! Donc ça c’est ce qui se passe. C’est pour ça que j’appelle ça « publication » parce que publication, normalement, ça veut dire rendre public mais là, on voit que c’est un peu plus compliqué que rendre public ; ce n’est pas tout à fait public !

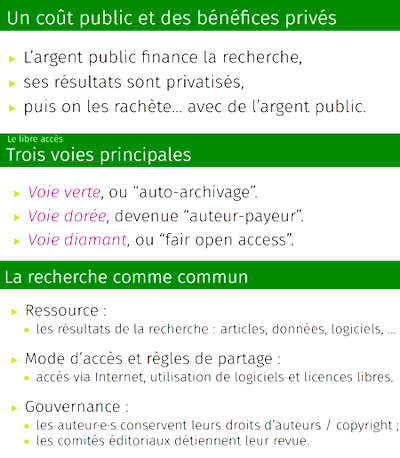

En fait on est dans une situation où on a un coût qui est public et des bénéfices qui sont privés. Parce qu’on est exactement dans la situation dont je vous parlais tout à l’heure où on a une appropriation privée d’un travail commun, collectif et public, c’est-à-dire-dire que la recherche c’est financé sur argent public, en France très majoritairement mais même aux États-Unis où les universités sont pour beaucoup privées, en fait elles sont vachement financées par les États, pas l’État fédéral mais les États.

La situation c’est quoi ? Donc on a de l’argent public qui finance la recherche, les résultats qui sont privatisés et ensuite ils ont rachetés par de l’argent public. Parce qu’évidemment, pour faire de la recherche, on a besoin d’avoir les papiers des autres chercheurs. Du coup, on a des labos publics qui financent de la recherche ; des maisons d’édition qui privatisent ces résultats et qui les revendent aux labos publics. D’accord ? Et c’est comme ça que ça se passe pour de vrai.

Pour vous donner un ordre d’idée de à quel point c’est choquant…

Un autre truc que j’ai oublié de vous dire c’est qu’il y a de la recherche dans le privé, ça existe mais, en fait, si on regarde par exemple les mécanismes, genre en France, qu’on a pour financer ce genre de choses-là, il y a le crédit impôt recherche, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.

En gros, déjà, le crédit impôt recherche c’est majoritairement accaparé par des grosses boîtes du CAC 40 qui ne font pas du tout de la recherche avec, qui ont juste des bons avocats qui leur permettent de récupérer ça. Et, quand c’est dans des PME, il faut savoir que c’est conditionné souvent, alors pas que, mais c’est souvent le bon critère pour l’avoir, c’est que quelqu’un soit docteur dans l’entreprise, donc quelqu’un qui a fait une thèse, qui a passé son doctorat et, en fait, le crédit impôt recherche va quasiment rembourser le salaire de cette personne-là à l’entreprise. Ça veut dire que même quand c’est de la recherche qui vient de l’industrie, en fait c’est très majoritairement financé par de l’argent public. C’était juste pour préciser ça.

Quelques chiffres que j’ai pu récupérer au fur et à mesure de ma carrière académique.

À l’ENS [École nationale supérieure], par exemple en 2011, j’avais réussi à récupérer les chiffres ; depuis les chiffres sont un peu plus compliqués à récupérer parce qu’il y a un consortium national qui achète pour tout le monde et donc c’est plus compliqué à récupérer. Il y a un autre truc aussi, c’est qu’évidemment les contrats avec les maisons d’édition sont secrets. Donc il y a des clauses dans ces contrats qui interdisent aux bibliothécaires de révéler les montants. Mais bon ! J’avais réussi à me procurer quelques documents en étant dans des conseils d'administration ou des choses comme. Pour l’année 2011, les dépenses documentaires de l’ENS c’est environ 1 million d’euros. L’ENS c’est tout petit en termes de taille et, en plus, ils ont plein de labos qui sont ce qu’on appelle des UMR, des unités mixtes de recherche, où ils profitent, en fait, des abonnements aussi pris par les autres universités, par exemple Jussieu, etc., donc Paris 6. Paris 6, par exemple un million d’euros c’est juste pour Elsevier, donc le plus gros éditeur. Ils ont d’autres abonnements à côté.

Le CNRS, en 2013, c’était plus de 30 millions d’euros, c’était 36, mais les autres années c’est environ 30 ; la première année où je l’ai vu c’était 36 ; donc c’est environ 30 millions d’euros par an de dépenses documentaires au CNRS. D’accord ?

Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de bourses de thèse qu’on pourrait financer avec cet argent-là, chaque année, le nombre d’infrastructures qu’on pourrait payer, le nombre de choses qu’on pourrait faire avec cet argent-là et qui, en fait, est juste de l’argent public qui est donné à du privé pour un service rendu qui est très minime — je vais vous parler un peu plus de ça après — et puis d’autres exemples pour vous montrer comment ça évolue dans le temps.

À Télécom ParisTech, là où j’ai fait ma thèse, entre 2009 et 2014, comme c’était trop cher, la bibliothèque universitaire ne pouvait plus payer tous les abonnements, eh bien ils ont divisé plus que par deux la quantité d’abonnements papier qu’ils ont récupérés. Et en échange, pour que les gens puissent continuer d'avoir accès aux choses, ils se sont abonnés électroniquement donc en accès par Internet, mais ils n’ont pas tout repris ; ils ont fait plus un tiers, à peu près, d’abonnements électroniques ; c’était trop cher de tout reprendre en version électronique.

Pendant ce temps-là — donc on a moins d’abonnements — eh bien sur cette période-là le coût de l’abonnement Reed Elsevier a monté de 21 %, celui de Springer de 32 et l’IEEE [Institute of Electrical and Electronics Engineers] carrément de 61 %, l’abonnement. Comment ils justifient ça ? Officieusement c’est « nos actionnaires en veulent plus et il faut maintenir leurs profits » et officiellement c’est « eh bien oui, mais vous avez publié plus de papiers au niveau mondial, on a plus de choses dans notre offre donc il faut payer plus cher ». Ce n’est jamais rentabiliser assez des choses qu’ils n’ont pas produites eux.

En face de ça, il y a la ruine des bibliothèques universitaires d’un côté et, en écho à ça, évidemment, eh bien vous voyez, par exemple Reed Elsevier, des chiffres d’affaires en milliards de dollars au niveau mondial. Ça c’est le chiffre d’affaires, donc c’est tout l’argent qui rentre ; ça ce sont les bénéfices. Évidemment quand on vend des choses qu’on ne produit pas, eh bien les bénéfices sont assez colossaux !

Et vous avez des magazines, il y avait un magazine américain qui s’appelle The Economist ou un truc comme ça, qui n'est pas un truc de gauchistes, vous avez compris, qui disait, en gros, que les meilleurs placements c’est dans les éditeurs scientifiques qu’on peut les faire parce qu’ils ont des taux — et on ne peut avoir ces taux-là que dans genre les business illégaux type drogue, etc. — de retour sur rentabilité parce qu’ils décident combien leurs clients doivent payer ; ils n’ont pas à acheter la matière première, c’est le client qui la fournit et, ensuite le client est obligé de payer ça parce qu’il ne peut pas s’en passer.

Et on a un truc où c’est de l’argent public, mais il n’y a pas de marché public puisque, avec la propriété intellectuelle, les articles ne sont que chez un éditeur. Donc si on veut accéder à cet article on est obligé de prendre l’abonnement de cet éditeur. Et si on veut accéder à un article d’un autre éditeur, il faut aussi prendre l’abonnement de l’autre éditeur. On ne peut pas dire on va prendre le moins cher. Donc il n’y a pas d’appels d’offres, etc., comme ça peut se faire pour certains autres trucs.

Le rôle des maisons d’édition c’est quoi ? Historiquement il y avait :

- la mise en page des articles. Mais ça c’est de moins en moins vrai aujourd’hui avec des outils comme LaTeX ou même LibreOffice ou la suite Office de Microsoft, etc., il y a des choses qui sont assez puissantes pour que les éditeurs nous fournissent juste un modèle de fichier, un template, et on n’a plus qu’à remplir et tout se passe bien ;

- distribuer le plus largement possible les articles : ça c’était un vrai travail comme la mise en page des articles, surtout à l’époque où il n’y avait pas Internet. Ça veut dire que votre article il fallait l’imprimer et l’amener dans toutes les BU du monde, dans toutes les bibliothèques universitaires du monde ; ça, ça avait un vrai coût. D’accord ! Et c’est comme ça que l’inertie de cette espèce de schmilblick s’est mise en route. C’était pour ce service-là ;

- gagner de l’argent. Ce sont des entreprises privées, c’est toujours ça ;

- et puis faire connaître les chercheurs ; puisque ce sont eux qui diffusent leurs résultats, il y a ce rôle-là. On va voir que c’est assez problématique.

La mise en page des articles, je vous ai dit aujourd’hui les chercheurs font ce travail eux-mêmes.

Distribuer le plus largement possible : aujourd’hui avec Internet c’est assez trivial. Héberger un PDF ça ne coûte pas beaucoup d’argent. OK !

Gagner de l’argent, bon eh bien ça, vous avez vu, ça se passe assez bien c’est bon, on ne va pas trop en parler.

Et puis faire connaître les chercheurs, alors là il y a un petit souci dont je voudrais aussi vous parler. Pour ça, en fait, il faudrait un petit peu, peut-être, faire un petit détour historique, mais je ne sais pas si j’ai le temps.

En gros, on va dire que dans la recherche comme ailleurs, on a une espèce de tendance à faire rentrer du néolibéralisme dedans, c’est-à-dire du management par les chiffres. Donc on va avoir des petites chefs qui doivent pouvoir mesurer est-ce que ce chercheur ou cette équipe est efficace ou pas ? Déjà qu’évaluer de la recherche c’est très compliqué ; ce n’est pas pour rien que la revue par les pairs est un processus long, etc. Donc ces gens-là veulent des indicateurs. Tout à l’heure [lors de l'exposé précédent, NdT] on parlait du quantified-self, eh bien c’est un peu le même délire, cette espèce de « vouloir avoir des chiffres sur tout » alors que ce n’est pas toujours possible. Donc typiquement ils ont inventé, enfin ils ont réutilisé des trucs de bibliométrie.

À la base, la bibliométrie ça a été inventé justement parce que ça commençait à coûter trop cher les abonnements, ce sont les bibliothécaires qui ont dit : « On va essayer de mesurer quelles sont les revues auxquelles il faut qu’on s’abonne parce que, effectivement, nos chercheurs les lisent. » Comment ils ont fait ça ? Ils se sont dit genre bon ! Il y a des revues qu’ils lisent beaucoup, on voit que c’est beaucoup accédé, ils nous les demandent beaucoup, mais finalement peut-être que ça ne leur sert à rien ; à chaque fois ils sont déçus. Donc ils ont dit, les bibliothécaires, on va essayer de trouver une autre mesure et en fait, finalement, ils ont pris le nombre de fois où un papier est cité dans d’autres articles. Ça veut dire que ce papier a effectivement été utilisé, est utile, peut-être en négatif mais au moins, il est utile pour un autre article. En fait, il y avait une mesure comme ça qui existait toute faite et, du coup, les néo-managers se sont dit « on peut réutiliser ça ; c’est super ! »

Maintenant ils évaluent les gens et donc, dès qu’il y a une bureaucratie comme ça qui se met en place, on a un système qui est complètement dénaturé et maintenant, ce qu’il faut, c’est avoir beaucoup de publications, pas des publications de qualité, il faut avoir beaucoup de publications. C’est ça qui va compter plus qu’autre chose.

Du coup les équipes, les labos, les chercheurs et les chercheuses, sont jugés sur, grosso modo, quelque chose qui correspond à leur nombre de publications, ce qui encourage à saucissonner les articles, c’est-à-dire prendre un résultat et dire on va couper : ce sous-résultat on va le publier là, ce sous-résultat on va le publier là, etc., ce qui, évidemment, n’est pas du tout scientifiquement valable mais, en plus, donne plein de dérives. J’en parlerai un petit peu après des dérives.

Évidemment cette bibliométrie, du coup, ça fait aussi qu’on regarde où est-ce qu’on a publié parce qu’il y a des revues qui sont plus prestigieuses que d’autres : elles sont plus anciennes, il y a plus de résultats, elles ont été beaucoup citées, du coup elles sont beaucoup achetées, du coup beaucoup lues. D’accord ! Du coup, c’est plus la classe d’avoir publié là-dedans qu'ailleurs. Le problème c’est que, comme ce sont les maisons d’édition qui détiennent les revues et pas les chercheurs, eh bien on se retrouve dans une situation où ça arrange les maisons d’édition d’avoir cette bibliométrie et de détenir des revues qui sont très « classe » et où les gens veulent publier puisque, du coup, ça va être plus acheté.

Ce qui se passe, c’est que ce sont les maisons d’édition qui font en sorte qu’on pousse à fond la bibliométrie donc l’évaluation des chercheurs, l’évaluation quantitative des chercheurs. Par exemple on a des outils qui sont vendus par les maisons d’édition, donc SciVal, Scopus, Web of Sciences et des choses comme ça, qui sont en fait des outils de marketing pour elles mais qui servent aux agences de moyens, aux agences de notation, etc., à évaluer les chercheurs et qui sont en fait, au final, détournés pour être des outils qui ne sont utiles qu'au marketing des maisons d’édition.

En fait, ce qui se passe quand on fait ça — c’est peut-être un peu tiré par les cheveux — mais, en quelque sorte, un chercheur ou une chercheuse ça produit du savoir. Donc le moyen de production de ce savoir principal c’est la diffusion du savoir ; le savoir, sinon, il est complètement inutile s’il n’est pas diffusé. Finalement, ce à quoi on a assisté historiquement c’est à une espèce de « prolétarisation » – je le mets vraiment entre guillemets parce qu’on est quand même dans des conditions qui ne sont pas celles d’ouvriers en usine quand on fait de la recherche, mais une espèce de prolétarisation de la recherche – puisqu’on est dépossédés de nos moyens de production. C’est-à-dire que les moyens de production qui sont les revues, qui, à la base étaient gérés par des chercheurs dans des sociétés savantes ou des choses comme ça, se sont fait racheter systématiquement par des grosses maisons d’édition qui les possèdent et font de la marchandisation avec. Et finalement, on occupe presque des emplois fictifs en fait. C’est-à-dire qu’on est rémunérés par une université, enfin on est rémunérés même par l’État, mais on fait gagner de l’argent à des sociétés privées. C’est exactement ça les emplois fictifs. Les emplois fictifs ce n’est pas que les gens ne travaillent pas. Les emplois fictifs c’est que, à la mairie de Paris, il y a des gens qui bossent pour le RPR et qui sont payés par des emplois de la mairie. C’est ça les emplois fictifs.

Donc là on est un peu dans cette situation-là. Et en plus, on a une espèce d’aliénation qui va avec, où les gens cherchent de plus en plus à publier et leur but ce n’est pas de trouver un nouveau résultat c’est d’avoir une nouvelle publication. Donc c’est une aliénation au sens où on n’a plus le sens de ce qu’on fait, on a juste des petites étapes comme ça.

Je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais j’avais commencé à vous parler de combien ça coûte à la société tout ça, de combien d’argent public on dépense plusieurs fois pour le même travail. Mais finalement, ce coût en euros, surtout pour nous, on est dans un pays riche, c’est un symptôme plus qu’un vrai problème. Le vrai problème, fondamental, c’est l’accès citoyen à cette recherche. Quand moi je développe un nouvel algorithme ou je ne sais pas quoi, les gens s’en foutent, quoique ! il y a peut-être quelques start-ups que ça pourrait intéresser, mais surtout, en médecine, en biologie, il y a des choses qu’il pourrait être très utile d’avoir sur les maladies rares, des choses comme ça, où c’est important que les citoyens puissent y accéder, et aujourd’hui ce n’est pas du tout possible parce qu’un papier ça s’appuie sur plein d’autres et quand on a quelqu’un dans la famille qui est déjà atteint d’une maladie qui coûte très cher on ne peut pas, en plus, se payer le luxe de prendre les abonnements à toutes les revues qui vont être utiles pour ça.

Évidemment pour l’égalité entre les étudiants, les chercheurs et dans les universités du monde entier. Ça c’est déjà vrai en France. Moi je suis à Paris 8, à Saint-Denis dans le 9-3, je suis dans un département d’informatique, eh bien on n’est abonné à aucune revue d’informatique. Il n’y a pas les sous. Voilà ! Ce n’est pas grave parce qu’on a genre Sci-Hub, etc., donc de toutes façons on arrive à y accéder ; Sci-Hub c’est un système de piratage de publications donc c’est bon, ça marche quoi ! Mais on n’est pas abonné et les étudiants n'ont pas officiellement accès à toute cette connaissance. Alors que dans d’autres universités plus riches, par exemple à Sorbonne Université, eh bien il y a ces abonnements. Là je vous parle de juste en région parisienne, mais imaginez ce que c’est entre la France et les pays émergents. Ça veut dire que dans les pays émergents on a peut-être des gens qui essayent de faire de la recherche et on passe à côté de découvertes phénoménales parce qu’ils n’ont pas le matériel de base. Donc ça c’est très problématique ; il y a plein d’opportunités manquées. Après, si vous êtes dans cette ambiance-là, ce n’est pas trop mon cas, mais on peut penser à toutes les start-ups qui pourraient utiliser ces choses-là pour faire du business et qui ne peuvent pas du coup.

En réaction à ça, ce dont je viens vous parler, le libre accès.

Le libre accès c’est quoi ? C’est la mise à disposition des publications et des données de la recherche en accès libre, gratuit et illimité sur Internet, sans restriction de paiement, d’abonnement pris auprès d’éditeurs ou de sociétés savantes.

C’est une définition sur laquelle à peu près tout le monde est d’accord ; le problème c’est que c’est une définition très large. Ça veut dire qu’il y a plein de façons de faire du libre accès qui vont correspondre à ça. Je vais vous présenter trois voies, les trois voies principales qui existent aujourd’hui.

Il y a ce qu’on appelle la voie verte ou l’auto-archivage. Là c’est qu’en fait, on continue d’utiliser le circuit de publication normal mais les chercheurs, les auteurs des articles et les autrices des articles, vont aussi déposer dans des dépôts soit institutionnels, soit nationaux, soit de leur université, soit disciplinaires, vont mettre leur travail en accès libre. Par exemple, vous avez un nouvel article qui est accepté vous allez aussi le mettre sur, je ne sais pas, une archive d’articles de votre discipline à laquelle les gens peuvent accéder et là, ça va être disponible en libre accès, en plus de là.

Évidemment les éditeurs ne sont pas très contents de ce genre de chose donc ils mettent des périodes d’embargo. Par exemple, ça a été pendant longtemps 48 mois chez Elsevier avant qu’on ait le droit de mettre l’article en ligne gratuitement ; avec des exceptions genre si c’est sur votre page web et que comme ça les gens n’arrivent pas à le trouver, c’est bon.

En France, on a la chance depuis la loi République numérique que, maintenant, le délai d’embargo est maximisé par la loi à six mois pour les sciences inhumaines et asociales et 12 mois pour les autres disciplines. Donc ça c’est assez cool !

Par contre, c’est assez flou dans le texte de la loi sur ce qui est concerné par ça. Ça concerne les périodiques publiés au moins une fois par an. Typiquement les monographies, donc les livres, ce n’est pas inclus alors qu’il y a plein de livres qui sont écrits par des chercheurs — surtout en sciences humaines et sociales ils publient beaucoup comme ça — et puis nous, en informatique, on publie beaucoup dans des conférences. Alors les conférences ce sont effectivement des publications qui sont tous les ans, mais c’est chaque conférence. Par exemple c’est truc machin 2017, truc machin 2018, truc machin 2019, ce n’est pas un périodique qui est publié tous les ans ; ce n’est pas le journal of truc machin et du coup, ce n’est peut-être pas couvert. Il faudrait essayer de l’utiliser, d’attendre qu’il y ait un éditeur qui porte plainte et de faire une jurisprudence pour voir comment le juge interprète la loi. Mais bon ! En pratique les gens, je pense ceux qui le font, qui font comme si ça marchait et qui le faisaient déjà avant quand ils n’avaient pas le droit, il n’y a pas trop de problèmes. Ça arrive que les éditeurs poursuivent des institutions ou des individus, mais c’est assez rare parce que ça leur ferait quand même une assez mauvaise presse.

Donc ça c’est la voie verte, c’est l’auto-archivage.

Sur ça il faut faire attention, il y a des start-ups, Academia.edu et ResearchGate, dont certains d’entre vous ont peut-être entendu parler, ce ne sont pas des dépôts pérennes. Ce sont des gens qui cherchent un business modèle, qui peuvent se faire racheter à tout moment, ce n’est pas du dépôt voie verte ; c’est du réseau social, c’est, je ne sais pas, c’est comme si vous mettiez des posts sur Facebook sauf que c’est un truc soi-disant dédié à la recherche.

Il y a déjà SSRN, donc Social Science Research Network, qui s’est fait racheter ; Mendeley aussi et l’éditeur qui l’a racheté, du jour au lendemain, a supprimé tous les articles qui étaient de chez lui, pas les autres par exemple. Donc ce n’est pas du tout un truc pérenne, ça ne compte pas comme du libre accès pour moi.

Ensuite on a ce qu’on a appelé la voie dorée où là, l’idée, c’était de dire on publie dans le journal et directement c’est en libre accès sur le site de l’éditeur. Ça c’était bien donc on a appelé ça doré parce que c’est stylé. Le problème c’est que les éditeurs ont dit « oui, d’accord, mais alors ce sont les auteurs qui payent ». Et du coup, il y a beaucoup de gens qui confondent open access et « je paye pour publier ». Ils ont réussi ce coup-là parce qu’évidemment, vous pensez bien qu’avec tous leurs millions d’euros il faut bien qu’ils fassent quelque chose et ils font notamment beaucoup de lobbying. Vous avez par exemple dans le financement de la recherche qui, malheureusement, se fait de plus en plus par projet et plus sur financement pérenne dans les labos — ça veut dire qu’on perd beaucoup de temps à faire des projets et la plupart du temps ça échoue, enfin bref ! — mais dans les financements par projet de la recherche, par exemple au niveau européen qui distribue des énormes bourses de plusieurs millions d’euros parfois de recherche, eh bien maintenant, grâce au lobbying des maisons d’édition, il y a une partie de cet argent qui est fléché pour payer les charges liées à la publication, pour que ce soit en libre accès, parce que tout le monde est d’accord qu’il faut faire du libre accès ; tout le monde est d'accord qu’il faut que les articles soient en libre accès. C’est juste que les maisons d’édition vont expliquer « mais nous ça nous coûte beaucoup d’argent. Comment on va faire pour faire gagner à nos actionnaires ? » , ils ne disent pas ça comme ça, « comment on va tenir le taux de profit de nos actionnaires ? » Maintenant ça veut dire qu’il faut que les auteurs payent.

Ça, ça a été un peu dévoyé. Finalement ça coûte trop cher, en fait, cette méthode-là. On pourrait dire dans un pays comme la France on a assez d’argent ; on va le faire, ce n’est pas grave, allez, on paye comme ça. En fait, le CNRS produit tellement de papiers que s’il devait payer ! Parce que c’est cher, c'est genre 3000 euros, 5000 euros pour publier un papier. Un papier qui coûtait 30 euros avant, individuellement, et qui va peut-être être lu dix fois dans sa vie, et encore ça c’est un papier qui a du succès ! C’est très cher et ça ne serait pas vivable pour des institutions qui publient beaucoup.

Donc, en réponse à ça, il y a une certaine mouvance, dont je fais partie, qui propose ce qu’on appelle la voie diamant, il y a des gens qui parlent aussi de voie « platinium » ou de fair open access où l’idée c’est de faire de la recherche un commun, les communs dont je vous parlais tout à l’heure. Là les auteurs ne payent plus, les lecteurs ne payent plus, et on essaye de gérer ça en commun avec des ressources publiques. OK ? Quand je dis publiques, ça peut-être des ressources communes, pas forcément publiques au sens de « étatiques ».

C’est quand même beaucoup plus précis ce qu’on veut faire. Ce n’est plus sur le libre accès, c’est « on veut faire de la recherche un commun ».

Qu’est-ce que ça veut dire « faire de la recherche un commun » ? Ça veut dire qu’on se dirige vers une abolition de la propriété lucrative de la connaissance, en tout cas de cette connaissance-là et, en même temps, du coup ce n’est pas juste ça, c’est aussi qu’on va faire en sorte que les chercheurs et les chercheuses se réapproprient leurs moyens de production, c’est-à-dire les outils de diffusion de la connaissance ; c’est ça leur cœur de métier.

On va voir comment ça marche, tout simplement en faisant un exercice. Je vous ai dit un commun ce sont trois choses : c’est une ressource, un mode d’accès, des règles de partage et une gouvernance.

La ressource c’est quoi ? Ce sont les résultats de la recherche, donc des articles, des données, des logiciels. Ça peut être des données brutes, ça peut être des données traitées, ça peut être des images, des traductions ; ça peut être plein de choses.

Le mode d’accès. Eh bien ce n’est pas parfait mais c’est ce qu’on fait de mieux, accès via Internet ; c’est ce qu’on a de plus universel, ce n’est pas complètement universel mais c’est comme ça qu’on s’en rapproche le plus, sachant qu’il y a plein de problèmes de barrière de langue, etc., parce que, par exemple, on publie en anglais ; ce n’est pas parfait, je ne dis pas que c’est parfait. Mais si on utilise des licences libres les gens auront le droit de traduire, ce qu’ils n’ont pas le droit de faire actuellement. On utilise des logiciels et des licences libres, évidemment, parce que ça ne sert à rien de sortir d’une cage pour rentrer dans une autre.

Et la gouvernance c’est quoi ? Le principe ça va être que les auteurs et les autrices conservent leurs droits d’auteur ou leur copyright dans la législation. Pourquoi on fait ça ? Parce qu’en fait le but, quand moi je publie un article, l’article peut être vendu genre un million de fois, je ne touche pas un centime de plus. Mon salaire est fixe, il est payé par l’État sur une grille de fonctionnaires : je suis échelon 3, maître de conférences classe normale, je touche 2000 euros par mois, un peu plus, c’est comme ça. Je peux produire autant d’articles que je veux ou ne rien publier, je suis payé pareil. OK ! Donc ça veut dire que moi, mon intérêt quand je produis un article, c’est juste qu’il soit lu. Si j’écris un article et que je me fatigue à le faire publier, à le mettre en forme, à faire la recherche qui va permettre d’y aboutir, etc., c’est que je pense que c’est important, et mon intérêt en tant que chercheur c’est que mon article soit lu, c’est qu’il soit disponible le plus possible. Ça veut dire qu’en gros, mes intérêts personnels sur cet article sont alignés avec ceux de la communauté. Donc ça veut dire qu’en gros, la gouvernance d’un commun pour la recherche, ce qu’elle dirait c’est que les auteurs conservent leurs droits d’auteur, leur copyright. Ils ne les cèdent plus parce que ce sont eux qui vont dire « c’est moi qui décide pour cet article et il est disponible ». Forcément ! Ils n’ont aucun intérêt à le rendre privé.

Les comités éditoriaux détiennent les revues. Ça c’est aussi quelque chose d’important. Actuellement les revues sont détenues par la maison d’édition. Prenons un exemple : le journal de Pas Sage En Seine qui est détenu par Elsevier, eh bien en fait les organisateurs de Pas Sage En Seine, du coup eux ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils acceptent les conférences, ils prennent les articles, ils font en sorte que ça soit un tout cohérent ; ils organisent la conf, etc. et à la fin c’est l’éditeur Elsevier qui va récolter tout l’argent que vous vous avez payé pour venir à Pas Sage En Seine – là heureusement c’est gratuit, ce n’est pas le cas, mais on imagine dans ce modèle-là. Et un jour, les organisateurs de Pas Sage En Seine ne sont pas contents, ils disent « finalement nous on veut faire du libre accès, on veut déjà rendre les conférences gratuites et puis on veut faire en sorte que tout continue de fonctionner ». Et là l’éditeur leur dit : « Oui, mais c’est moi qui détiens la revue, donc tu n’as pas le droit d’utiliser le nom Pas Sage En Seine. » Et du coup, ils sont obligés de partir et de faire, je ne sais pas, un « pas sage en bord de l’eau » pour faire un autre truc. Ça veut dire aussi qu’ils perdent leur évaluation qui existait. Je vous avais parlé des évaluations bibliométriques, ça concerne les chercheurs, les équipes, mais aussi les revues, les conférences, les journaux. Ça veut dire que les gens ne vont pas vouloir publier dans le nouveau truc. Les gens pourraient se dire « mais si, c’est bon, moi je suis bien installé, je suis un vieux chercheur, je peux utiliser tout mon crédit, etc., je n’ai plus besoin de faire avancer ma carrière, je n’ai plus besoin de réussir à obtenir un poste, parce que sinon je vais aller de contrat précaire en contrat précaire, etc., donc je peux moi publier dans la nouvelle revue pour la faire monter petit à petit et dans trois-quatre ans eh bien elle aura pris la place de l’ancienne. »

Le problème c’est que les vieux chercheurs ne publient jamais tout seuls, en fait, ils publient toujours avec leurs padawans, leurs thésards ou leurs thésardes. Du coup, ça voudrait dire qu’ils sacrifient une génération ou deux de thésards pour arriver à faire en sorte que la nouvelle revue marche bien. Ça c’est très problématique et du coup, on a une espèce de problème de poule et d’œuf où le fait que le moyen de diffusion soit détenu non pas par ses utilisateurs, que ce ne soit pas une propriété d’usage mais une propriété lucrative externe, eh bien ça nous empêche complètement de faire une transition vers du libre accès. Il y a des gens qui le font, qui montent des nouveaux trucs et ça démarre doucement ; ce sont des échecs dans certains cas, des succès dans d’autres, mais c’est un énorme frein, en tout cas, le fait que les revues soient possédées par des entités économiques externes qui ne sont pas les comités éditoriaux. Et les comités éditoriaux n’existent même pas officiellement. La plupart du temps, c’est une association de fait mais ce n’est pas une association légale. Ce sont juste les gens qui disent « oui, oui, je fais partie de telle revue » ; mais la revue n’est possédée par rien et ils n’ont pas de contrat, ils ne sont pas payés pour ça, etc. Ça fait partie de leur travail de chercheur ou de chercheuse d’animer leur communauté, etc.

Donc il faut que les comités éditoriaux se dotent d’une existence légale et détiennent la revue. Ce n’est pas complètement un truc utopiste ce dont je vous parle, c’est une idée qui est réaliste et qui a un coût nul, quasiment. D’accord ? Pourquoi ça a un coût nul ? Parce que les infrastructures existent déjà pour faire ce genre de choses. Les dépôts institutionnels et disciplinaires comme Hal, ArXiv, ePrint de l’IACR, enfin je ne vais pas tous vous les citer, Zenodo, etc., il y en a plein des dépôts. Ils existent déjà, les infrastructures sont là, on peut organiser des journaux dessus, on peut poser des articles, ils sont déjà accessibles, c’est déjà payé par de l’argent public ; c’est déjà là, ce n’est pas un truc qu’il faut monter et qu’il faut payer en plus, le temps qu’on arrête de payer les abonnements, c’est un truc qui est déjà là.

Les plateformes libres de revue par les pairs, par exemple HotCRP ça permet d’organiser des conférences, OJS, Open Journal Systems, c’est un truc qui permet de faire un journal et c’est une espèce de CMS, donc de WordPress ou de Joomla, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais dédié aux journaux scientifiques, avec des modules qui permettent de gérer la revue par les pairs, l’anonymisation, enfin tout un tas de choses qui sont utiles pour gérer un journal.

Au niveau du cadre légal, ce qui se passe en recherche c’est, de fait, ce qu’on utilise comme licence ; ça serait une licence Creative Commons- Attribution, c’est-à-dire que vous pouvez utiliser les résultats d’un article, vous pouvez construire dessus, vous pouvez en citer des passages, mais vous citez les auteurs ; c’est la règle du jeu. Bon ! C’est legit, voilà ! Du coup la licence existe déjà. Donc on pourrait utiliser celle-là.

Les associations à but non lucratif ça existe dans quasiment tous les pays. Les comités éditoriaux pourraient se doter, par exemple en France l'association loi 1901 ou 1900, je ne sais plus combien, là où il y a le concordat dans l’Est. Ça existe déjà, on peut déjà le faire. C’est très simple de rédiger des statuts d’une association qui disent « on est un journal scientifique ».

Et puis, comme je vous disais, il y a déjà des gens qui commencent à le faire. Il y a ce qu’on appelle les épi-revues. Le principe des épi-revues c’est de dire « la soumission de l’article c’est le dépôt de l’article dans une archive institutionnelle » donc un truc pérenne, etc. ; Hal, par exemple, est adossée au CNRS.

Et ensuite, on fait de la revue par les pairs. Et une fois que cette revue est faite, l’article a été modifié forcément un petit peu, il y a eu des suggestions d’amélioration qui ont été faites, eh bien on met à jour l’article sur les dépôts. Parce qu’en plus, contrairement aux versions qui sont chez les éditeurs privés, dans ces dépôts-là les articles peuvent avoir plusieurs versions. Donc on peut voir ; par exemple on peut dire « la version qui a été acceptée, qui a été relue par les pairs et acceptée par la revue c’est celle-là ». Mais après, on peut voir les versions qui ont été corrigées ; si par exemple il y a avait une typo, s’il y avait une preuve ou un truc où on avait dit « bon aller, ça c’est simple, c’est bon » et finalement on s’est rendu compte que c’était compliqué et qu’il faut rajouter une annexe pour montrer que ça marche effectivement, eh bien on peut l’avoir immédiatement. Alors que dans le système classique on va publier un erratum dans le journal d’après, voire deux ans après, vous imaginez le truc !

Et puis, on peut même imaginer dépasser les modèles actuels avec, par exemple, de l’évaluation ouverte où plutôt que de faire de l’évaluation où on anonymise les auteurs ou les reviewers ou les deux, on peut imaginer faire de l’évaluation complètement publique et où l’article n’est pas, finalement, accessible tout seul, on a ses reviews avec. Donc on peut dire « voilà, vous êtes en train de lire la version acceptée de l’article ; les reviews donc les évaluations qui ont fait que l’article a été accepté, elles disent ça » et souvent ça peut donner beaucoup d’informations. Par exemple on peut dire « eh bien ça, ça a été d’abord fait par telle personne et vous avez cité celui-là mais c’est mieux là », donc on peut avoir beaucoup d’informations dans les évaluations. C’est intéressant de les avoir avec. On pourrait imaginer expérimenter vu qu’on n’est plus contraints par les formats choisis par les éditeurs privés.

Pour l’instant on pourrait faire ça et du coup, si on allait vers ça, on pourrait dire on arrête de payer les abonnements. Pour l’instant c’est compliqué parce qu’il y a encore plein de choses qui sont chez les éditeurs, mais, en vérité, on pourrait déjà arrêter de payer les abonnements et il y a des universités qui le font. Il y a quelques universités, en France, qui ont arrêté de payer Springer qui est un gros éditeur, notamment en informatique. En Allemagne, il y a eu tout un front contre Springer et contre Elsevier aussi. Et en fait, ce dont on se rend compte c’est que quand on dit aux chercheurs « vous n’allez plus avoir accès à Springer », ils sont là « ah non ! » et tout, et après on leur dit « juste par la bibliothèque quoi ! — Ah ! » En fait, ils n’utilisent pas du tout ça, ils utilisent Sci-Hub ; c’est plus simple que d’aller se loguer ou d’utiliser le VPN de la bibliothèque ou le proxy HTTP, etc., qui est avec l’abonnement parce que les plateformes pirates sont beaucoup plus simples d’utilisation et marchent très bien. Légalement c’est évidemment interdit, mais moralement c’est quelque chose qui n’est absolument pas condamnable puisqu’on est en train juste de reprendre des choses qui ont été produites par notre communauté et qui n’avaient aucune raison, dans un premier lieu, d’être privatisées. Donc on pourrait faire ça.

Et pour finir, c’est mon dernier slide, je voudrais dire que c’est quand même un combat qui est politique. Ce n’est pas qu'un combat technique même si je vous ai dit que c’est bon, les plateformes sont là, etc., genre techniquement tout est bon on peut le faire. C’est un peu plus compliqué que ça parce qu’il y a la bibliométrie, je vous en ai déjà parlé assez longuement, c’est un frein à la publication en libre accès et ça, arrêter la bibliométrie et passer à autre chose, c’est un combat qui est éminemment politique. C’est comment on finance la recherche par exemple.

Si on continue d’aller vers ce système néo-libéral où on finance tout par projet et on met tout le monde en concurrence les uns avec les autres pour avoir les sous du projet, eh bien on ne peut pas se passer de bibliométrie parce qu’il faut bien évaluer les gens et quand il y a 12 000 projets à évaluer, eh bien si on ne peut pas demander à un tableur de les classer – et un tableur ne va pas lire les articles des gens évidemment – eh bien on ne peut pas faire ça.

Alors que si on avait un financement pérenne de la recherche, d’une part on pourrait voir à plus long terme, d’autre part on ne perdrait pas, en moyenne, un mois par personne par an à bosser à monter des projets plutôt que faire de la recherche sur laquelle le projet est censé bosser. Il y a plein de choses comme ça ! Il n’y aurait pas des labos où il n’y a pas de bourses de thèse et des labos où il y en a trop, ils n’arrivent pas à dépenser l’argent et du coup, à la fin, ils achètent des machines qu’ils ne vont pas utiliser parce que sinon ils n’auront plus leurs crédits l’année d’après !

Le financement par projet. C’est un truc qui est très politique qui est de comment on finance la recherche et qui permettrait de mettre un frein un petit peu à cette nécessité de la bibliométrie qui est quelque chose de très néfaste.

Les dépôts centralisés. Je vous ai parlé des dépôts institutionnels comme Hal, etc. Le problème c’est que Hal, par exemple, c’est quelque chose de national. C’est très utile d’avoir un dépôt disciplinaire ou national comme ça parce que, si tous les articles sont là-dessus, c’est facile de les trouver. Donc ça c’est bien. Donc pour la discoverability, j’ai traduit par « découvrabilité », je ne sais pas s’il y a un meilleur mot.

Et puis pour la pérennité aussi peut-être ; quand on est adossé au CNRS et puis aux gens de l’IN2P3 [Institut national de physique nucléaire et de physique des particules] qui sont dans les trucs de physique des particules, qui savent bien faire des backups, ça c’est bien mais, le problème, c’est que ça facilite aussi la mise en œuvre de la bibliométrie d’avoir tout au même endroit. Donc il y a une espèce de décentralisation qui serait nécessaire ; techniquement la décentralisation pourrait résoudre le problème mais techniquement ça pose problème d’être décentralisé pour la « découvrabilité ». Donc c’est à nouveau un combat politique. Il faut dire « on arrête la bibliométrie ».

Donc il n’y a pas vraiment de solution technique. On a un paradoxe et la solution n’est pas technique ; elle est politique.

Si vous avez des questions ou des précisions que vous voulez ou des choses à ajouter.

Public : Une petite remarque. Au tout début tu as cité le crédit impôt recherche. Il faut savoir qu’il y a aussi plein de boîtes privées qui grugent clairement le système, qui ne font absolument pas de R&D, qui demandent à leurs employés de déclarer des heures de entre guillemets « R&D » pour choper du crédit d’impôt là-dessus qui n’en est pas.

Pablo : Oui. Il me semble l’avoir dit, avoir précisé que le crédit impôt recherche, notamment dans les grosses boîtes, est complètement détourné, mais comme le crédit impôt compétitivité emploi et tout ; ce sont juste des cadeaux qu’on fait aux entreprises pour avoir des plus gros dividendes pour les actionnaires et pas du tout quelque chose qui est utile à quoi que ce soit d’autre.

Public : Excusez-moi, je voudrais vous parler du facteur humain dans tout ça, parce que moi je suis en plein dedans en fait.

Pablo : Oui. D’accord.

Public : Premier point : par exemple vous êtes maître de conférences, moi je n’en ai pas un seul, mais pas un seul qui m’a pris la tête pendant cinq ans pour mes références bibliographiques, qui ne doivent être que dans des articles publiés machin. Moi je suis en sciences humaines ; il faut savoir que les livres, eh bien ils nous font une fleur quand ils nous acceptent ; s'il y a un truc qui sort d’un bouquin dans une recherche de tant, c’est que ! Et si on essaye de trouver d’autres solutions, on se fait allumer. C’est très scolaire ce que je dis.

Pablo : Je n’ai pas du tout compris. D’autres solutions à quoi ?

Public : En fait, on ne peut sortir : tout ce qu’on fait en recherche doit être justifié et chaque justification doit venir de ce type d’articles, etc., qui sont eux-mêmes ; ça c’est le premier point.

Ensuite ça fait cinq ans qu’on me rabâche que, de toutes façons, si je veux par exemple faire de la recherche et être enseignant chercheur, parce qu’en gros il n’y a que ça pour faire de la recherche, blablaba, ou alors être mécène, mais c’est encore un autre problème, en fait le seul moyen c’est devoir publier beaucoup. Parce que pour pouvoir avoir le double, la double thèse, etc., si je n’ai pas le nombre d’articles nécessaires, ce n’est pas possible. Ça c’est tous nos enseignants, des gens comme vous qui ont le même poste, qui nous rabâchent ceci en moyenne, peut-être, 50 ou 100 fois par semestre. Donc je pense que c’est du bourrage de crâne. C’est dit à chaque devoir, c’est tout le temps dit !

Pablo : C’est quoi le domaine exactement ?

Public : Je suis en sciences humaines ; je suis en psychologie.

Pablo : En psychologie. D’accord !

Public : Et c’est d’autant plus grave parce que, selon les spécialités, ils se tapent dessus en disant la vraie psychologie ce sont des cognitivistes, les autres ce sont des cliniciens, blablabla ; on s’en fiche en fait, ça devait être un tout, mais ce n’est pas comme ça que ça marche. Donc le facteur humain.

Autre point en facteur humain, vous savez très bien qu’on préfère souvent… L’utopie c’est de dire « on fait le bien de tous », comme l’histoire des arbres au départ. La vraie vie et toutes les sciences humaines qui étudient ça vous diront « on préfère, nous, avoir moins du moment que l’autre, on est sûrs qu’il ait beaucoup moins. » Et c’est toujours ce mécanisme-là. Il y a la logique mathématique qui est de dire normalement on fait pour le mieux de tous et on se protège et tout ; mais dans la logique humaine et dans toutes les recherches qui ont été faites ce n’est pas le cas.

Alors vous allez travailler comment sur l’humain pour que ça ne se passe pas comme ça à l’université, qu’on ne se tape pas sur les doigts, qu’on n’invalide pas tout le travail qui est fait de tous les étudiants qui, de toutes façons, sont hyper-formatés par rapport à ça et puis changer : que l’humain n’ait pas envie, toujours, de descendre ce qu’on appelle l’exo-groupe, le groupe d’à côté ; c’est moi d’abord et, comme on dit, « moi je suis plus humain que toi et l’autre après ». Et ça c’est terriblement définitivement humain. C’est super ce que vous dites, mais c’est très utopiste.

Pablo : Justement, je ne pense pas que ce soit complètement utopiste. J’ai déjà dit quelques réponses à ça il me semble. Le besoin de taper sur le groupe d’à côté est fait parce qu’on est mis en compétition. Si on arrête ça, déjà il y a beaucoup moins ce besoin. J’ai des exemples très précis : dans les communautés type crypto ou physique, en fait ça se fait déjà ce dont je suis en train de vous parler. Par exemple moi j’ai fait ma thèse en cryptologie. En cryptologie, on a l’Association internationale de recherche en cryptologie, l’IACR, qui a un serveur de ePrint où les gens mettent leur papier même avant qu’il soit publié et c’est accessible à tout le monde et les gens peuvent y accéder, voire on a déjà des retours avant même l’évaluation par les pairs ; on a des retours avant que ce soit publié ; on est parfois invité dans des conférences ou plutôt des séminaires à présenter des travaux comme ça. C’est une communauté si vous voulez, la crypto, où les gens sont habitués à ce que, de toutes façons, tout soit cassé et qu’on démolisse leur travail. Du coup, ils n’ont pas du tout ce souci de mettre du travail en mode open source si vous voulez, release early, release often, même si c’est cassé. Et du coup ça existe déjà, donc c’est possible de faire ça. En physique des particules, ce sont eux qui ont commencé à monter ArXiv ; en 91 ils avaient déjà un serveur d’articles comme ça, c’était juste un serveur FTP à l’époque, qui leur permettait d’accéder à tout. Et vous avez, en sciences humaines par exemple, toute la plateforme Revues.org ; je ne dis pas que tout est parfait avec le Cléo, etc., je ne suis pas du tout en train de dire que OpenEdition ce sont des gentils, mais c’est quand même un outil assez génial où il y a beaucoup d’articles qui sont disponibles en libre accès et ça ne pose de problème à personne.

Public : Moi je vous encourage à aller voir les travaux de Tajfel et Turner qui vous diront que non, ce système-là ! Pendant très longtemps jusqu’aux années 70, on pensait que c’était la concurrence entre les gens ; quand on a enlevé la concurrence eh bien en fait, ce n’est pas ça. C’est un mécanisme cognitif. Oui c’est quand on prend la réalité humaine en face. En plus, pour que ça fonctionne, il faut que toutes les sciences humaines, sciences technologiques, etc., tout le monde s’y mette pour que ça fonctionne.

Pablo : Ça fonctionne déjà indépendamment dans certains domaines, vraiment !

Public : C'est indépendamment. Et de toutes façons en plus il faut prendre un certain recul. Je suis désolée, pourtant je ne devrais pas, en psychologie, être blasée, mais j’apprends tous les jours le mécanisme humain et ce qu’il est dans son ensemble. Donc je dis allez voir les travaux Tajfel et Turner et je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Je ne veux pas m’étaler, c’est un peu chiant pour les gens, mais allez voir.

Pablo : OK ! Je ne serai quand même pas du tout aussi défaitiste.

Public : Tu parlais d’utopie tout à l’heure. Moi je voulais savoir comment toutes ces idées-là sont analysées et comprises par bottom ?

Pablo : Par ?

Public : Par up, pardon ! Par le ministère de l’Éducation, par tes directeurs de fac – Paris 8 je connais bien j’y ai été aussi, ce n’est peut-être celle qui a le plus d’œillères –, mais le pré-carré de l’Éducation nationale me semble tellement fermé que comment peuvent-ils encourager ce genre de choses ? C’est point d’interrogation.

Pablo : Oui. D’une part, la première réponse, c’est qu’ils ne sont pas vraiment impliqués là-dedans à part que ça leur coûte de l’argent donc ils sont plutôt en faveur du libre accès en général. Par exemple il y a des commissions ; en ce moment, le gouvernement est en train de monter un truc qu’ils appellent le CoSo [Comité pour la science ouverte], c’est le collectif, je ne sais plus ; en gros faire une espèce de bibliothèque numérique ouverte donc ils ont fait appel à des chercheurs qui sont soit spécialistes de ce sujet-là, du libre accès, etc., soit des gens qui sont militants, pour bosser un petit peu là-dessus. Ce sont des problématiques qui montent jusqu’à assez haut.

Après, comme je disais, c’est éminemment politique et il y a des courants politiques, notamment la « macronie » au pouvoir actuellement en France, qui pensent que le business c’est plus important que l’accès à la connaissance, par exemple. Et qui donc ne vont jamais dire que c’est un problème que Elsevier ramasse autant d’argent et, je ne sais pas, ils vont trouver toutes les excuses du monde pour dire qu’ils fournissent un service, qu’ils font du marketing, que machin, je n’en sais rien. Donc après, c’est une question politique. Et il y a des programmes ; si vous regardez dans la dernière présidentielle, par exemple dans le programme de la France insoumise, l’Avenir en commun, il y avait ces questions-là ; dans le programme de Besancenot, le NPA, il y avait ça ; dans le programme de Hamon ça y était en partie aussi. Donc il y a tout un tas d’organisations politiques qui se sont saisies de cette question-là.

Public : Inaudible.[Question concernant le lien entre science ouverte et libre accès, note de l'orateur]

Pablo : Ça fait partie de l’open science ; le libre accès c’est un des aspects de l’open science. Après, dans l’open science, il y a plein d’autres choses. Il y a des gens qui veulent que la recherche se fasse de manière plus ouverte, c’est-à-dire qu’on ne publie pas que au moment où on a un article mais que les cahiers de recherche soient mis au jour au fur et à mesure, etc. Typiquement vous avez la plateforme Hypothèses, ce sont des espèces de blogs de recherche qui existent. Et puis il y a certains domaines où ça ne se fait pas du tout ; on ne doit citer que des articles qui ont été publiés, évalués par les pairs ; mais il y a d’autres domaines, aussi, où ça va tellement vite que des fois c’est publié sur un blog et il y a des articles qui citent des blogs-posts.

Public : Inaudible. [Questions sur les fab labs, note de l'orateur]

Pablo : Ça, après, c’est de la science citoyenne, c’est encore autre chose parce qu’il y a moins ces problématiques de publication qui entrent en jeu, mais oui c’est lié, c’est tout à fait lié tout ça. Oui. [Sinon pose la question, je la répète.]

Public : Ça marche. Déjà merci pour la conférence.

Pablo : De rien.

Public : Je suis moi-même doctorant en informatique et, juste pour illustrer un peu ce que tu disais, je pense qu’il y a peut-être un tiers des articles que j’ai lus pendant les trois ans de ma thèse qui viennent de Sci-Hub, sans ça je n’aurais pas pu les lire, en fait, ou ça m’aurait coûté 20 dollars par article ou je ne sais pas.

Pablo : 20 dollars ça va ; tu n’es pas dans un domaine cher !

Public : C’est ça ! C’est quand même un budget, finalement, sur la masse. Ma question, en fait, étant doctorant, l’école doctorale me dit : « Pour valider ton diplôme, un des critères c’est tu dois avoir fait x publications dans des conférences ou des journaux de tel rang », enfin il y a des critères qui varient un peu mais c’est le même principe. Et par rapport à ce que tu disais est-ce que, finalement, il y aurait des solutions pour sortir de ce truc-là parce que, l’effet que ça a, c’est que je suis obligé de faire ce genre de publications dans entre guillemets « l’ancien système », de donner les droits de mes publications que j’ai écrites avec mes petites mains à des entreprises lucratives qui vont les voler ensuite, tout ça pour que je puisse avoir ma thèse. Du coup mon directeur de thèse et mes encadrants sont obligés, en fait, de suivre le mouvement et donc, eux, c’est leur job au jour le jour. Finalement comment est-ce qu’on pourrait éviter ce cercle vicieux ?

Pablo : J’en ai parlé pendant l’exposé ; je ne sais pas si tu étais là.

Public : Je suis arrivé à la moitié peut-être.

Pablo : OK. Je ne sais plus quand j’en ai parlé, mais j’ai parlé exactement de ce problème-là, de poule et d’œuf, comme ça, pour faire une transition vers le libre accès. Effectivement c’est un problème et je n’ai pas de solution technique à donner comme ça. La solution est politique et elle doit venir à la fois de la base parce que tout ce mécanisme-là, dans la recherche : je veux dire le directeur de l’ED [école doctorale] et le conseil de l’ED qui décident de ça, ce sont des enseignants chercheurs et des chercheurs. D’accord ? Eux sont responsables, en partie, de ça. Après il y a des règles qui viennent de plus haut au niveau national, de l’ANR [Agence nationale de la recherche], de choses comme ça qui, en fait, les imposent de manière assez pernicieuse par exemple en disant genre « si l’ED qui est rattachée à votre labo n’a pas ces règles-là donc elle n’a pas souvent des publications dans des revues de rang A, etc. — sachant qu’une revue de rang A déjà c’est assez subjectif et ce sont souvent des classements qui sont faits pour arranger telle personne, enfin bon c’est assez compliqué —, eh bien vous avez moins de chance d’avoir les sous pour le projet. »

Donc à nouveau c’est vraiment l’idéologie de la mise en concurrence de tout le monde contre tout le monde et le financement par projet de la recherche qui impose vachement ce genre de mécanisme-là. Donc c’est une décision très politique qui doit venir un peu du haut, malheureusement, aussi, qui doit être prise et qui pourrait permettre de sortir de ce genre de chose-là. Mais c’est clair que toi, individuellement, tu ne peux pas faire quelque chose. Toi tu es obligé, pour l’instant, de jouer le jeu pour avoir une chance d’avoir un poste plus tard et ensuite essayer de changer les choses de l’intérieur. C’est triste mais je n’ai vraiment pas d’autre conseil à te donner. Je ne vais jamais te dire « sois militant, ne publie que dans des trucs en libre accès qui ne sont pas connus, etc. », parce que ça serait te sacrifier, en fait. Et ce n’est du tout une bonne idée. Oui ?

Public : Je voudrais poser une question sur le côté international de la recherche, si on ne se concentre que sur la France on passe à côté de plein de projets.

Pablo : Tout ! Même de la plupart des choses qui sont faites en France, puisqu’on collabore tout le temps.

Public : Ce genre de projet, est-ce qu’il existe à un niveau international ?

Pablo : Oui. Je vais répéter, pour peut-être le stream ou je n’en sais rien. La question c’est sur le côté international de ce genre de projet puisque la recherche est internationale.

Donc oui, tout à fait. Déjà les plateformes ArXiv, Zenodo, il y en a certaines qui existent au niveau européen, d’autres qui sont disciplinaires et donc complètement internationales.

L’exemple dont je vous parlais en crypto, tout à l’heure, donc l’IACR, l’Association internationale de recherche en cryptologie, comme son nom l’indique c’est international et c’est une association qui va beaucoup dans le sens du libre accès et qui essaye de faire en sorte que ce soit l’association qui détienne les grosses conférences de crtypto, les revues, etc., les plus importantes où les gens peuvent, pendant l’AG de l’association, décider de ce qu’on fait. Donc ça c’est un premier point « d’autogestion » entre guillemets de la recherche au niveau international, donc par discipline. Et après il y a des mouvements politiques sur ce sujet-là ; par exemple il y a des boycotts de Elsevier qui existent, qui sont complètement internationaux et qui sont signés par des chercheurs très connus, anglais, américains japonais, français, allemands, etc., brésiliens. Donc ces questions-là ne s’arrêtent pas du tout aux frontières de la France. Ce sont vraiment des questions qui sont totalement internationales et il y a des gens qui se battent partout dans le monde avec exactement les mêmes choses.

Public : Question subsidiaire : qu’est-ce qui empêcherait de créer une nouvelle revue en la faisant loi de 1901 ?

Pablo : Alors rien du tout ! Il n’y a rien du tout qui l’en empêche et les gens le font. Ça commence à exister, il y en a. Mais comme tu dis, ça met du temps à monter et ça c’est un problème parce que, à cause de ces trucs d’évaluation, par exemple le camarade là-bas ne peut pas publier dans cette revue-là parce que sinon il sacrifie sa thèse. Et puis, du coup, ses encadrants non plus parce qu’ils publient avec lui, etc. Donc il y a ce problème-là, mais, par contre, il ne faut pas être complètement défaitiste : les revues, il y en a qui sont montées, des épi-revues il y en a qui existent ou d’autres types : il y a Timothy Gowers, qui est un médaillé Fields, qui fait de l’analyse discrète ou je ne sais plus quoi, je ne sais plus exactement ce qu’il fait en maths, mais il monte des revues alternatives complètement sur le modèle dont je vous parlais et ça marche parce que lui a son poids de médaillé Fields et il dit « maintenant c’est là » et du coup, les gens publient là-dedans.

Donc la transition arrive ; le truc c’est que, comme je vous disais, il y a plein de façons de faire et il faut surveiller vers où on va, parce que si on laisse le lobbying des éditeurs gagner, on va juste aller vers un libre accès où, finalement, on paye pour publier. Et ça c’est très problématique non seulement parce que ça coûte trop cher mais en plus, c’est hyper-problématique scientifiquement de dire « ce résultat va être publié oui ou non en fonction de est-ce que le labo peut payer ». Ce n’est pas du tout comme ça que c’est censé fonctionner. Et ça, les éditeurs ils s’en foutent parce que scientifiquement ! Ils n’en ont rien à faire de la science. Je parle des gros éditeurs. Il y a plein de petits éditeurs, je tiens à être précis là-dessus, il y a plein de petits éditeurs, notamment en sciences humaines et sociales, qui bossent encore, parce que, par exemple, ce sont des domaines où on publie dans la langue de la littérature qu’on étudie, donc nécessairement c’est plus petit, ce n’est pas complètement aussi international que les gros trucs internationaux comme Elsevier et tout ça ; ils sont beaucoup plus proches des chercheurs, etc., donc il y a encore une qualité qui est recherchée, une vraie collaboration, etc.

Il y a d’autres éditeurs qui délocalisent le travail à des gens qui ne lisent pas forcément bien l’anglais, mais on leur demande juste de mettre les titres en rouge, etc., vous imaginez le travail ! Ça donne des résultats catastrophiques.

Public : C’était important pour moi d’avoir accès à des bibliothèques pour travailler et, du coup, je me suis dit à la fin, vu que j’ai ressorti mon algorithme, plutôt que simplement avoir un pseudo-code pour mon master, enfin dans ma thèse, je vais aussi publier. Donc j’ai commencé à faire des recherches pour voir pourquoi les chercheurs ne publiaient pas plus leur code. Il y a différentes raisons : parce que le code était moche, il a dû être fait rapidement pour faire l’article ; il n’est pas forcément portable ou « releasable » par n’importe qui ; il nécessiterait trop d’instructions, de documentation, etc. Je me suis dit bon ! je vais changer ça. Finalement le code est toujours chez moi, je ne l’ai toujours pas publié. Voilà ! Maintenant je vais peut-être me booster et essayer de le faire, finalement. Du coup, j’ai vu que dans un de vos projets il y avait partager pas seulement les articles en tant que ressources mais aussi du code. Sauf que ça demande une grosse discipline le fait de faire du code propre, mais aussi de se pousser à le publier. Est-ce que vous avez… ?

Pablo : Il y a plusieurs initiatives qui ont été prises là-dessus. Maintenant il y a des conférences qui, par exemple, récompensent ce qu’ils appellent les artifacts. C’est de releaser avec le papier aussi, les sets de données, les codes et tout ça, en précisant bien que ce n’est pas forcément super bien documenté et tout ça ; juste on écrit « pour obtenir le résultat vous relancez ce code R dégueulasse sur tel jeu de données » et puis voilà ! Il y a des gens qui se sentent visés là c’est ça ? Non ? Désolé ! Sinon il y a des gens qui « releasent » du code avec leurs articles, ça existe, complètement ; genre moi, généralement je l’ai fait. Donc j’ai fourni des outils qui généraient des résultats lisibles par des humains, etc. Ce n’est pas toujours évident et le problème c’est que [ouais, je finis ça], le problème c’est que ça t’engage un petit peu. Des fois c’est cool parce que du coup les gens utilisent les outils et quand ça marche c’est bien parce qu’ils te contactent et ils disent : « On a fait ça avec ton outil, est-ce que tu veux regarder avec nous ? » et puis tu as une collaboration avec des gens, tu collabores, etc. Ça m’est arrivé, c’est trop cool ! Mais si tu te retrouves à devoir faire du support technique alors que tu n’as déjà pas le temps de faire de la recherche parce que tu es noyé sous l’enseignement, l’administratif, etc., c’est compliqué. Donc les gens refusent aussi de le sortir pour ça.

Après, il y a d’autres cas où c’est juste que c’est du code qui a fonctionné une fois et que, pour le publier, il faudrait remonter dans l’historique du terminal pour voir où est-ce qu’on a écrit la bonne ligne de bash qui a sorti les résultats. Et bon ! Là ce sont des problèmes de méthode et voilà !

Mais il existe des plateformes, par exemple, qui lient à un article publié sur ArXiv, donc c’est un dépôt pérenne, un dépôt GitHub par exemple, et qui permettent d’avoir les deux en même temps systématiquement. Je n’entends pas du tout ce que tu dis.

Organisateur : Il faut arrêter là.

Pablo : OK. Donc on doit couper. On peut en discuter après. Merci beaucoup.

[Applaudissements]